"دارمّاء" كتاب ما كان يجب أن ينشر الآن. فلو انه انتظر ألف عام، لكان اكتشافه معجزة من معجزات ذلك الزمان، ولاختلط الأمر على أهله، ليسألوا إن كانت لغته وبيئته جاءت من ألف عام مضت على هذا العام.

وهو كتابٌ ما كان يجب أن يُذكر مؤلفه بالإسم. فلو أنه "ضاع"، لكان واحدٌ من منقبي الآثار الأدبية قد عثر عليه ونسبه لأديب ما من أواسط العصر العباسي.

ولكنه عمل أصيل، بل تنطق الأصالة من كل سطر فيه. حتى ليمكن للمرء أن يرى فيه نوعا من تحدٍ لغوي لكل السجل الروائي العربي الحديث الذي استمد مقوماته من الميراث الأدبي الأوروبي "الكلاسيكي منه أو المعاصر".

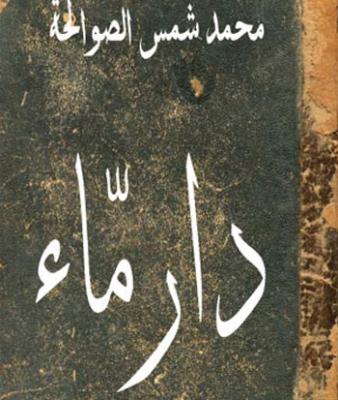

أما الرواية، فقد كتبت عن أرض "منسية" اصابها القحط والجفاف، أما كاتبها فهو الأديب محمد شمس الصوالحة، ونشرت مؤخرا عن دار "إي – كتب".

ومبعث الإصالة أن الرواية كتبت بلغة "روايتنا" نحن، وبشخوص من صميم ما نعرف، وبقائمة أسماء سوف يشكل عدّها وجردها متعة قائمة بذاتها.

إنه تحفة أدبية من طراز رفيع، ولكن ليس لأنه يشق طريقا لا يؤدي الى طريق سواه، بل لانه لم يساوم على ادواته. ولا مزج فيما بينها. ولا اختلطت فيه اللغات، ولا تداخلت الأزمنة والعوالم.

وكل الذين يعرفون محمد شمس الصوالحة، لن يعرفوه. انه أديب آخر. تجربة أخرى. تكاد لا تشكل امتدادا له في أي من أعماله الأخرى.

وليس من الواضح أي نوع من الجنون ساقه الى هذا الطريق، إلا انه سار فيه، غير آبه، وغير معني. ولعله كان يهذي به ويستعير لغته، في عالمه اليومي، دون أن يفهم أحدٌ عن أي شيء يتحدث، أو من هم كل اولئك الناس الذين صاروا أبطال روايته.

ولكنه عمل ذو طبيعة راديكالية أيضا. إنما بعالم فريد-لا فريد؛ نعيشه، دون أن نكون فيه، أو ربما نكونه دون أن نعيش فيه.

لقد أنشأ الصوالحة مدينة دعاها "المنسية". ولكنها "مذكورة" هنا بيننا كل يوم. وتقلبت روايته بين شخوص لم نعد نتداول أسماءهم ولا لغتهم. ولكنهم نحن. وأصابها بالجفاف، إنما بعد أن سكب عليها الكثير من ماء الأدب ذي الطبيعة التراثية. وخاص فيها معارك اسطورية، ولكنها معاركنا. وأقام تراجيديا، إنما ليدلنا على مهزلة ما نحن فيه.

لقد مزج الصوالحة شعرا بنثر ليجسد أقصى ما يمكن للمحاكاة أن تكون. ولكنه لم يخض غمار تلك المحاكاة، من أجلها، بل من أجل أن يختفي الكاتب خلفها، في عملٍ كان يقصد منه ألا يُنشر الآن، وألا يُعرف كاتبه أبدا.

ولقد قطع الصوالحة الطريق على نفسه، كما لم يفعل أديب آخر. فلا هو سيكون قادرا على كتابة ألف ليلة وليلة جديدة، كهذه المنسية. ولا هو سيكون قادرا على أن يعود ذلك الشاعر والروائي، إبن مألوفه من الزمان.

هل ثمة ما يمكن أن يمتد اليه الطريق، بتجارب أخرى؟

المرء، إذ يمكن أن ينحني لبدعة إبداع من بدع هذا الزمان "أو ذاك"، فقد يحسن به أن يُشفق عليه. إذ كشف الصوالحة عن نفسه، من حيثما كان يجب أن يستتر. ثم أنه كشف عن أديب لم يكنه من قبل، وقد لا يكونه من بعد.

شيء واحد يتيح فرصة للأمل. هو أن الجنون الذي دفع الصوالحة الى أن يشق لنفسه هذا الطريق، قد يجد سبيلا لعبقرية إبداعية مماثلة، تفتح له طريقا آخر.

الأديب الأصيل، هو هذا على أي حال. شخص أصابته "المذكورة" بلوثة فزع مما يجف وييبس في محيطه، فحفر بئرا لنفسه؛ بئرا خاصا. وشق لروايته طريقا مختلفا.

هذا الكتاب، ثمرة فزع عنيف. وكُتب ليثير فزعا عنيفا أيضا. وككل عمل أصيل، فلن تخرج منه كما دخلته.

فإذا ما وجدت نفسك شخصا آخر، وإذا ما نظرت الى "منسيتك" بعين تُبصر للمرة الأولى جدبا قاهرا وجفافا قاتلا، فستدرك ساعتها أنك كنت واحدا من آخر الباقين على قيد الحياة، وأن المنسية سوف تُنسى، وأنك تكتب سطورك الأخيرة، وأن هذا الكتاب لم يُكتب لتقرأه الآن، وأن كاتبه غير موجود بالفعل.